※chusan's home page information --- last updated date 2015/7/25--Japanese only

お便りは

e-mail:chusan@msa.biglobe.ne.jp

〒891-0141 鹿児島市谷山中央

中's ギャラリーgallery 2013年初頭〜2013年春掲載

2010年秋から2011年夏の関東周辺で撮影した風景写真が中心です。

2013.5.19掲載 栃木県大田原市 黒羽城址公園

2011.6.19撮影

栃木県大田原市 黒羽城址公園 黒羽(くろばね)城は、天正4年(西暦1576年)に大関高増が築城し、北那須最大の規模を持つ城郭だったとのことです。「現在、城郭の跡は土塁、空濠、水濠などが保存されており、当時のおもかげを残し、本丸跡に立つと、那須、日光連山が一望でき、眼下には那珂川の清流があり、城址公園として親しまれているとのことで、4月にはさくらまつり、6月下旬から7月上旬には紫陽花まつりが開催され多くの観光客でにぎわいます。」との、誘い文句に感化され、300km程離れたこの地を訪れてみました。ちょうどこの日から紫陽花まつりが始まったらしく、下の広場では喉自慢大会等で盛り上がっていました。紫陽花の開花は若干遅れていたのか、まだつぼみの状態の花が多く、花を愛でて楽しむまでには至らずちょっと残念でした。公園の横(内?)には芭蕉の館もあり、風流を好む人には良い場所かも知れません。帰りがけに那須神社によりましたが、東日本大震災の爪跡か、燈籠等が転がったままの状態になっていました。

2013.5.11掲載 静岡県浜松市北区 竜ヶ岩洞

2011.6.4撮影

静岡県浜松市北区 竜ヶ岩洞 東海地方最大級と言われている鍾乳洞を初めて訪れました。竜ヶ岩洞(りゅうがしどう)は赤石山脈の支脈に位置する標高359.1mの竜ヶ石山にあり、洞窟を形成する石灰岩は2億5千万年前に生成された秩父古生層と呼ばれる地層で形成されている。また、総延長1046mのうち、400mが一般公開されているとのことでした。国内の鍾乳洞としては、沖縄の玉泉洞、岩手の龍泉洞を訪れたことはありますが、それらに比べるとこじんまりした感じです。スロヴェニアにあるヨーロッパ最大のポストイナ鍾乳洞を訪れたこともある小生にとっては、日本の鍾乳洞はどれも小規模でミニチュアに見えるのですが、それなりの味わいはあり、自然の神秘を感じることができます。

2013.5.5掲載 静岡県賀茂郡南伊豆町 石廊崎

2011.5.21撮影

静岡県賀茂郡南伊豆町 石廊崎 伊豆半島の南端にある石廊崎を初めて訪れました。石廊崎漁港の駐車場に車を置き、遊歩道を岬の方に登っていくと、閉園された観光施設があり、その脇を通って岬に出ることができました。岬の突端手前には石室神社、最突端には熊野神社の祠(縁結びの神様だそうです)があり、昔から神々に守られているという感じでした。そのためか石廊崎灯台は岬の突端より、ずいぶん内陸側に建てられており、意外な感じでした。訪れたのが夕方だったためか、人もまばらで沖合いを行き来する船や水平線の丸さをじっくり観賞することができました。

2013.4.28掲載 静岡県伊東市 城ヶ崎海岸

2011.5.21撮影

静岡県伊東市 城ヶ崎海岸 ずいぶん久しぶりに城ヶ崎海岸を訪れました。昔からの観光地ということで、近くまで来ても遠慮していましたが、気候に誘われて立ち寄ってみました。門脇吊橋近辺は以前訪れた時とほとんど変わっていませんでしたが、あいかわらず観光の中心になっており、にぎわっていました。門脇崎灯台は初めて登りましたが、ちょっと違った角度から海岸の風情を楽しむことができました。以前よりテーマを「歩く」としていましたので、海岸沿いの遊歩道を歩いて伊豆海洋公園までの道のりを往復しましたが、見え隠れする門脇崎灯台や断崖絶壁に打寄せる波、ところどころにある見学ポイント等で、ほとんど疲れを感じることなくアップダウンのある道を楽しむことができました。

2013.4.20掲載 富山県下新川郡入善町 杉沢の沢スギから見た北アルプス

2011.5.4撮影

富山県下新川郡入善町 杉沢の沢スギから見た北アルプス 東日本大震災の影響もあって高速道路の1000円均一料金が終わりになるということで、日帰りでどこまで遠出できるかと欲張って見ました。目的地は黒部峡谷でトロッコ列車に宇奈月温泉から乗る計画で朝早く出発したのですが、思いもしていなかった上信越道での渋滞(途中あちこちで対面通行の一車線区間があり、その度渋滞の列ができるというありさま)で、宇奈月温泉に着いた時には夕方5時頃になってしまいました。おかげでトロッコ列車は諦めて、近くを散策して帰るだけのドライブとなってしまいました。おまけに帰りも同様の渋滞があり、帰り着いたのは午前3時前という結果でした。走行距離だけは850km(平均時速53km 燃費28.4km/l)と日帰りでは最高になりましたが、本来なら1000kmは走行できたと思っています。

写真は返りに寄った「杉沢の沢スギ」という黒部川扇状地の末端部(ほとんど日本海に隣接した場所)に生息するスギの天然生林として天然記念物に指定されている所(写真の後ろ側)を見学して帰る際、雪に覆われた山々が目に飛び込み、記念に撮影したものです。

2013.4.13掲載 静岡県浜松市天竜区/愛知県北設楽郡豊根村 佐久間ダムと佐久間湖

2011.4.30撮影

静岡県浜松市天竜区/愛知県北設楽郡豊根村 佐久間ダムと佐久間湖 ダムおよびダム湖はドライブがてら訪れるには格好の場所です。自然のすばらしさと自然に挑戦する人間が作った人工物との融合を感じることができる。また、近年は観光地として整備されている所も多く、ほとんど無料で気軽に訪れることができる。ということで今回は佐久間ダムまでドライブして見ました。県境を流れる天竜川の中流域にある佐久間ダムは1956年に完成、1958年には75,000kwの出力となり、日本第8位の総貯水量を誇るダムである。高さ155.5mの重力式コンクリートダムは日本第9位の高さで、戦後日本の土木技術史の原点といわれる事業となったものである。周辺は天竜奥三河国定公園に指定され地域の主要な観光地にもなっている。訪れたのはゴールデンウィーク中であったが、時間が遅かったためか、ダムの周辺はひっそりと静まり返っていた。

2013.4.6掲載 静岡県熱海市 伊豆スカイライン 滝知山駐車場から見た熱海市と相模湾

2011.4.17撮影

静岡県熱海市 伊豆スカイライン 滝知山駐車場から見た熱海市と相模湾 久しぶりに伊豆スカイライン(熱海峠〜巣雲山間)を走ってみました。残念ながらサービス料金期間は終わっており、全線走破とは行きませんでしたが、春の空気を感じながらの走行は気持ちの良いものでした。当時は心のどこかに津波の恐怖を秘めていたのか、海は見たいが近づくのはちょっとという防衛本能が働いて、高いところから海を眺めるコースを選んで走っていたようです。

2013.3.31掲載 千葉県鴨川市 魚見塚展望台から見た太平洋

2011.4.2撮影

千葉県鴨川市 魚見塚展望台 魚見塚展望台は、魚見塚一戦場公園内にあり、女神像「暁風」(右下の写真)をシンボルとして、嶺岡山系東端の海抜約110m地点にあり、房総半島沖の太平洋を一望できる。海岸線沿いには鴨川松島や仁右衛門島などの風光明媚な島々や鴨川の街並みを眺めることもできる。また、「誓いの丘」とも呼ばれているようで、女神像「暁風」の前で、恋人同士が誓いをたて、その証として、鍵をかけていくと「幸せが未来へ続く」と言われ愛が成就すると伝えられているそうで、展望台の台座には(ケルン大聖堂横のライン川に架かる鉄橋ほどではありませんでしたが)数多くの南京錠が掛けられていました。

東日本大震災の後、しばらく遠出を控えていましたが、少し落ち着いてきたので遠出を再開しました。太平洋に面しているので、地震の影響がどの程度なのか気になりましたが、さすがに南関東ということで、見た目にはこの地は津波等の影響もあまりなかったように見えました。

2013.3.24掲載 茨城県行方市 霞ヶ浦の夕日

2011.3.6撮影

茨城県行方市 霞ヶ浦 牛久大仏を見た後、立ち寄った道の駅「たまつくり」は霞ヶ浦ふれあいランドに併設されており、ふれあいランドからは霞ヶ浦を見ることができるようになっていました。丁度夕日が沈む時間だったため、記念に撮影しました。ふれあいランドから見える霞ヶ浦は対岸のかすみがうら市が湖に大きく張り出した部分にあたり、対岸まで1〜2km程しかないため、湖自体の大きさは感じることができませんでしたが、夕日と赤く染まった水面は飽きのこない風景でした。ちなみに、ふれあいランドは「水」をテーマにしたテーマパークとのことでした。当然、立ち寄った時間が遅かったため閉館(開館時間は9:30〜16:30となっていました)していたので、どの程度にぎわっているのかは、わかりませんでした。ただし、ここには「虹の塔」という高さ60mの展望台もあったので、霞ヶ浦を一望したらどのように見えるかは、ちょっと気になりました。

2013.3.16掲載 茨城県牛久市 牛久大仏

2011.3.6撮影

茨城県牛久市 牛久大仏 牛久大仏(うしくだいぶつ、正式名称:牛久阿弥陀大佛)は、ブロンズ(青銅)製大仏立像で、全高120m(像高100m、台座20m)あり、立像の高さは世界で3番目だが、ブロンズ立像としては世界最大。地上高世界最大の"ブロンズ製"人型建造物(仏像)であり、ギネスブックには「世界一の大きさのブロンズ製仏像」として登録されている。浄土真宗東本願寺派の霊園である牛久浄苑のエリア内に本山東本願寺によって造られており、その姿は同派の本尊である阿弥陀如来像の形状を拡大したものだそうだ。胎内にも入れ、胸や背中などから関東平野一円を展望できるとのこと。訪れた日は天気は良かったが、視界はそれほどでもなかったので、胎内には入らなかった。そのため、どの程度まで見渡せるのか実感することはできなかった。

2013.3.9掲載 千葉安房郡鋸南町 鋸山と日本寺の大仏

2011.1.23撮影

千葉安房郡鋸南町 鋸山と日本寺の大仏 鋸山にはロープウェイで行くか有料道路を使うしかないと思い、これまで訪れるのを諦めていましたが、中腹まで無料で行ける観光道路(国道127号からの入口は有料道路よりさらに1km近く南下したところにありちょっとわかりづらいでした)があるのがわかり訪れて見ました。どのルートをとっても山頂の展望台(地獄のぞき)は当然日本寺の拝観料が必要になりますが、地獄のぞきだけがお勧めポイントではなく、日本一の大仏や百尺観音、千五百羅漢など境内(といっても鋸山全体なのでほとんどが山道)にはたくさんの石仏があり、納得感があります。ただし、一回りするだけでも健脚と時間が必要で、運動不足の人には厳しいかも知れません。訪れたのが1月という真冬でしたが、結構たくさんの人が観光に訪れていました。

2013.3.2掲載 静岡県下田市白浜 尾ヶ崎ウィングから見た夕景

2011.1.8撮影

静岡県下田市白浜 尾ヶ崎ウィング 国道135号線のすぐ脇にある眺望抜群の展望台 本根岬の近くにあり、国道沿いにある駐車場横下から海岸に向かってデッキが設けられており、相模灘に浮かぶ伊豆諸島や爪木崎まで伸びる海岸線を眺望することができる。夕暮れ時は海岸線に点在する家々や爪木崎の灯台の明かりが暮れなずむ空や海とマッチして絶妙な風景を楽しませてくれます。ドライブ途中のちょっとした休憩場所としてお勧めの場所です。

2013.2.23掲載 静岡県賀茂郡河津町 河津七滝ループ橋

2010.12.26撮影

静岡県賀茂郡河津町 河津七滝ループ橋 全国に数あるループ橋の中でも二重ループになっているものは少なく、そのうちの代表格である。国道414号の七滝・大滝温泉への入口にあり、高さ45m、直径80mの巨大なループが二重になっている橋(道の高低差を2重のラセンで継いだ高架橋)で、総延長は1.1km、地震による土砂崩れの教訓を生かして採用された工法によって生まれ、天城越えもこれで安心!!らしい。昭和56年開通以来、河津の新名所になり、「遊園地気分の2回転パノラマ」を楽しんでいく人が多いとか。しかし、名所である天城トンネルや河津七滝がすたれてしまったように感じました。

2013.2.16掲載 埼玉県秩父郡小鹿野町 埼玉県山西省友好記念館 神怡館

2010.11.28撮影

埼玉県秩父郡小鹿野町 埼玉県山西省友好記念館 神怡館 埼玉県と中華人民共和国山西省との友好県省締結(昭和57年10月27日)を記念して、唐代480年に建立され、857年に再建された五台山佛光寺の東大殿をモデルに、友好のシンボル施設として平成4年5月14日にオープンした建物です。県民に山西省の歴史、自然、文化等を紹介し、国際理解を深める為に設置されたとのことです。

パ−トナー会社の慰安旅行での見学先とのことで、どんな所かと思いドライブして見ました。皆野両神荒川線にある道の駅「両神温泉薬師の湯」近くからわき道に入った所にあったのですが、訪れたのが晩秋の夕方だったため、ひっそりとしていました。

2013.2.9掲載 山梨県南都留郡鳴沢村 紅葉台からの眺望

2010.11.21撮影

山梨県南都留郡鳴沢村 紅葉台からの眺望(正面の湖は西湖) 富士山と紅葉の樹海をはじめとする見ようと360度の大パノラマを久しぶりに紅葉台を訪れました。紅葉台は展望台から富士山はもちろんのこと、富士山の裾野に広がる青木ヶ原樹海や西湖、本栖湖等、360度の大パノラマを楽しむことができます。天気もまずまずだったので、ここまで来れば富士山が絶対見えると思っていたのですが、丁度、富士山を覆うように雲が湧き上がっており、残念ながら見る事ができませんでした。しかし、青木ヶ原樹海や西湖のまわりは紅葉の盛りで色合いを楽しむことができました。この時も、山道は未舗装のままで、ちょっと危なっかしいままの状態でした。360度の大パノラマを楽しむために、この地を訪れる人も多いと思うのですが、不思議な感じでした(舗装すると高い有料道路になってしまうのかな?)。なお、展望台は現在は150円の料金がかかります(訪れたときは100円だったような気がしましたが?)。

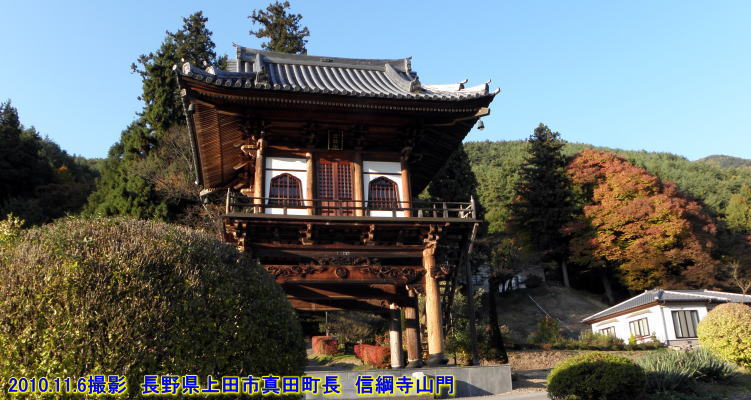

2013.2.2掲載 長野県上田市真田町長 信綱寺山門

2010.11.6撮影

長野県上田市真田町長 信綱寺 真田氏と縁の深い土地を散策しました。信綱寺ははじめ、字梅ノ木にあって好雪斉大柏寺といいましたが、後に現在位置に移して大柏山打越寺と称していたそうです。やがて真田信綱が須坂興国寺から順京和尚を招いて、大柏山信綱寺としました。文録3年の真田昌幸文書によると、信綱寺は兄信綱の位牌所として建立されたと有るそうです。境内には信綱夫妻の墓や、墓前の桜という樹齢400年の古い桜があり、宝物館には長篠の合戦で討死した信綱の首級を包んだとされる、血染めの陣羽織が伝えられています。どこに行っても訪れてる人は少なく、のんびりとした空気を味わうことができました。

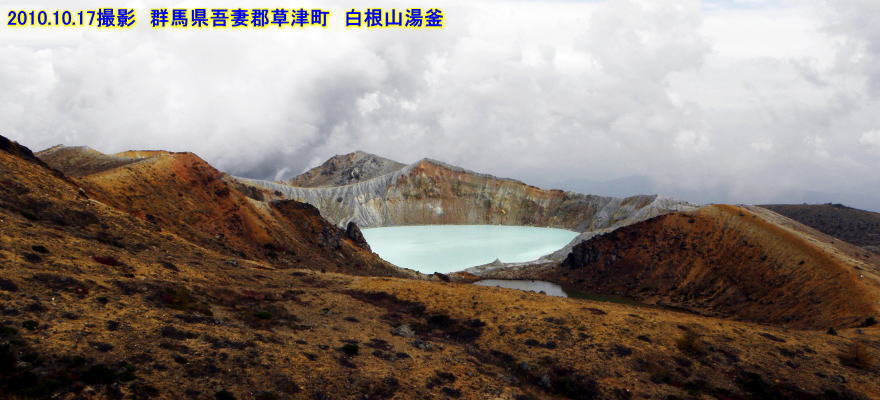

2013.1.26掲載 群馬県吾妻郡草津町草津 白根山湯釜

2010.10.17撮影

群馬県吾妻郡草津町草津 白根山湯釜 湯釜(ゆがま)は、直径約300m、水深約30m、水温約18℃の火口湖である。pHが1.0前後であり、世界でも有数の酸性度が高い湖と言われている。これは火山ガスに含まれる塩化水素や二酸化硫黄が水に溶け込み、塩酸や硫酸となったためと考えられている。湖水は白濁した青緑色をしており、水に溶け込んでいる鉄イオンや硫黄などの影響で特定の波長の光が吸収されてこのように見えると考えられているようでした。

毎年ゴールデンウィーク前頃までは道路が閉鎖されており行く事が出来ませんが、訪れたのが秋の観光シーズンだったため、大勢の観光客でにぎわっていた。この日は結構雲に覆われていたため、青空をバックにとはいきませんでしたが、湯釜の雰囲気を味わうことはできました。なお、湯釜が見える展望所までは駐車場から徒歩20分程結構きつい坂を登る必要があります。また、現在はレベル1の規制のため、より近くにある展望台へは立入禁止で行く事が出来なくなっていました。

2013.1.20掲載 長野県下伊那郡松川町/上伊那郡中川村 小渋ダム

2010.10.11撮影

長野県下伊那郡松川町/上伊那郡中川村 小渋ダム 小渋ダム(こしぶダム)は、松川町と中川村の境、天竜川水系小渋川に建設されたダムで、洪水調節・治水・農地へのかんがいおよび水力発電を目的とする多目的ダムである。小渋川は南アルプスの赤石岳を水源とするが、この地域は屈指の土砂崩落地帯であり、大量の土砂が小渋川を通じて天竜川へ流入していた。これにより河川の流下能力は阻害され、特に泰阜ダムの急激な堆砂の最大要因ともなっていた。これを受けて建設省は水害の最大要因である小渋川の治水を図るべく、多目的ダムとして建設したもので、天竜川水系では初のアーチ式コンクリートダムとして、1969年(昭和44年)に完成した。

2013.1.12掲載 長野県駒ヶ根市赤穂 光前寺

2010.10.11撮影

長野県駒ヶ根市赤穂 光前寺 光前寺(こうぜんじ)は、長野県駒ヶ根市にある天台宗の別格本山の寺院である。天台宗信濃五山(戸隠山の顕光寺・善光寺・更科八幡神宮寺・津金寺・光前寺)のひとつに数えられている。光前寺は杉の林の中にあり、樹齢数百年の巨木も多い。道隆式池泉庭園や築山式枯山水、築山式池泉庭園と三つの庭園があり、さらにはヒカリゴケが自生している。境内全域が、「光前寺庭園」の名で、1967年(昭和42年)に国の名勝のひとつに指定されている。また、霊犬早太郎説話でも知られている。訪れたのが、秋の行楽の季節だったためか、結構多くの観光客でにぎわっていた。