※chusan's home page information --- last updated date 2024/12/29--Japanese only

お便りは

e-mail:chusan@msa.biglobe.ne.jp

〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央

中's ギャラリーgallery 2023年掲載

2023年秋以降に撮影した鹿児島の観光地の写真が中心です。

2024.12.29掲載 鹿児島県 霧島市 水の駅佳例川

2024.10.10撮影

鹿児島県 霧島市 水の駅佳例川 水の駅佳例川(みずのえきかれいがわ)は川のきれいな霧島市の佳例川地区にあります。農村地帯である同地区を「元気にしたい」と地元有志らの協力で水車を設置したそうです。昔、収穫したコメを水車で精米したことから再現したもので、水車の直径は5m。周辺は親水公園として憩いの場になっていました。

残念ながら、訪れた時には水車も壊れていて、現在どのような扱いになっているかは情報がなく、わかりませんでした。

このページの先頭へ

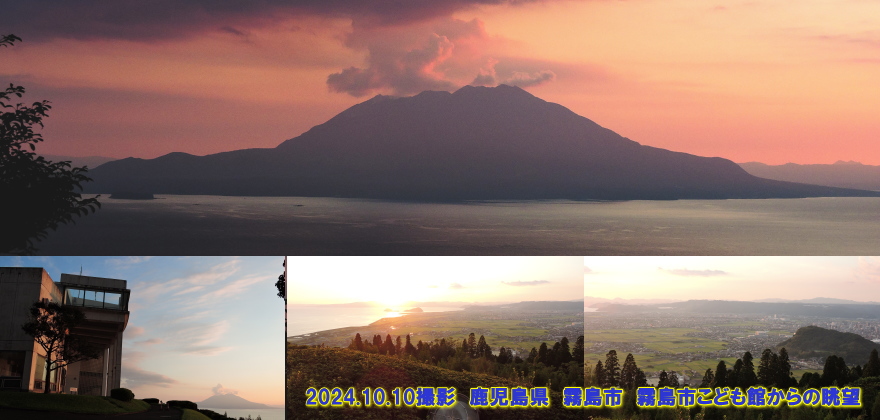

2024.12.22掲載 鹿児島県 霧島市 霧島市こども館から見た夕日

2024.10.10撮影

鹿児島県 霧島市 霧島市こども館から見た夕日 霧島市こども館は霧島市の東、標高200mの台地に位置する上野原テクノパーク内にあり、霧島連山、桜島、錦江湾が一望できます。以前は国分ハイテク展望所として、地域住民に憩いの場、コミュニケーションの場を提供し、個性的で魅力あるまちづくりを推進するため、展望台を中心とした公園として整備されていました。

展望台からの眺めは以前と変わらず、素晴らしい絶景を眺めることができます。夕方には薩摩半島に沈む夕日を見ることができましたので、撮影して掲載しました。

このページの先頭へ

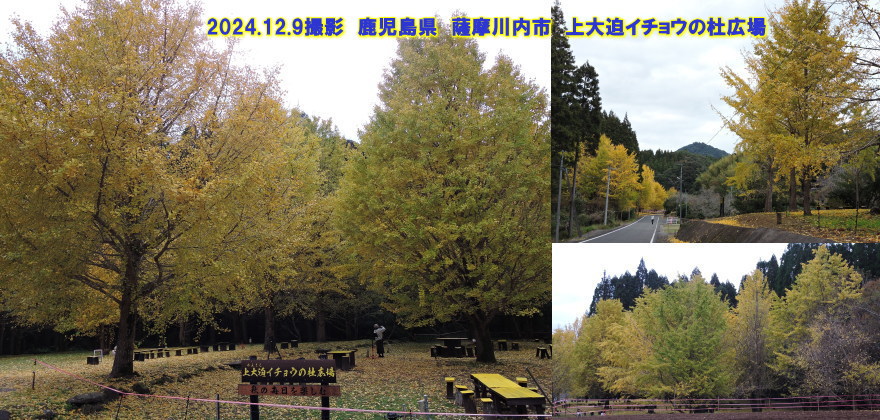

2024.12.15掲載 鹿児島県 薩摩川内市 上大迫イチョウの杜広場

2024.12.9撮影

鹿児島県 薩摩川内市 上大迫イチョウの杜広場 薩摩川内市陽成町の「上大迫イチョウの杜広場(かんさこイチョウのもりひろば)」は、50年ほど前に、もともとみかん畑だった場所にいちょうの木を植えたのが始まりで、およそ30本のいちょうの木は、今では大きいもので高さ20m、幹周りが1mあまりに成長しています。

例年は、11月初旬には、紅葉して黄色く色づき、12月はじめごろまでには散っていますが、今年は夏の猛暑に加え冷え込み始めた時期が遅かったためか例年より2週間以上遅く、先月末ごろからようやく色づき始めたということです。

テレビのニュースで取り上げられていたので、早速、見に行ってみましたが、場所の情報が少なく、たどりつくのに苦労しました。

このページの先頭へ

2024.12.8掲載 鹿児島県 霧島市 霧島市こども館からの眺望

2024.10.10撮影

鹿児島県 霧島市 霧島市こども館からの眺望 霧島市こども館は霧島市の東、標高200mの台地に位置する上野原テクノパーク内にあり、霧島連山、桜島、錦江湾が一望できます。以前は国分ハイテク展望所として、地域住民に憩いの場、コミュニケーションの場を提供し、個性的で魅力あるまちづくりを推進するため、展望台を中心とした公園として整備されていました。

その後、子供向けの施設として桜島を 望む自然に恵まれた環境の中で親子がふれあい、子育て世代が相互に交流できる 安心の子育て支援施設として生まれ変わっています。

展望台からの眺めは以前と変わらず、素晴らしい絶景を眺めることができます。(今回少し紹介させていただきました。)

このページの先頭へ

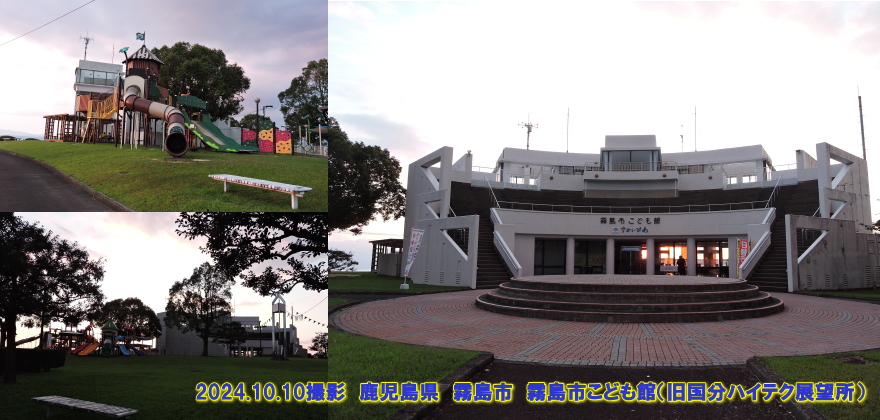

2024.12.1掲載 鹿児島県 霧島市 霧島市こども館(旧国分ハイテク展望所)

2024.10.10撮影

鹿児島県 霧島市 霧島市こども館(旧国分ハイテク展望所)霧島市こども館は霧島市の東、標高200mの台地に位置する上野原テクノパーク内にあり、霧島連山、桜島、錦江湾が一望できます。以前は国分ハイテク展望所として、地域住民に憩いの場、コミュニケーションの場を提供し、個性的で魅力あるまちづくりを推進するため、展望台を中心とした公園として整備されていました。

その後、子供向けの施設として桜島を 望む自然に恵まれた環境の中で親子がふれあい、子育て世代が相互に交流できる 安心の子育て支援施設として生まれ変わっています。

展望台からの眺めは以前と変わらず、素晴らしい絶景を眺めることができます。(次回少し紹介したいと思います)

このページの先頭へ

2024.11.24掲載 鹿児島県 鹿児島市 自宅から見た観測ロケットS-520-34号機の打ち上げ

2024.11.14撮影

鹿児島県 鹿児島市 自宅から見た観測ロケットS-520-34号機の打ち上げ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2024年11月14日(木)「液体推進剤回転デトネーションエンジンシステム飛行実証実験」を目的とした観測ロケットS-520-34号機を内之浦宇宙空間観測所から打ち上げました。ロケットは正常に飛翔し、内之浦南東海上に落下したそうです。

撮影は今回も今一でした。

このページの先頭へ

2024.11.17掲載 鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024

2024.11.9撮影

鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024 「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」は、日本で初めて音楽花火を制作した花火クリエイティブチームが、先端技術である花火のシミュレーションCGを制作し、事前に花火の色や形・発射のタイミングや効果を可視化することで最高次元の花火を演出します。

ディズニーの名曲にのせて贈る、音楽と花火のエンターテイメントショーです。 夜空いっぱいに広がる、夢と魔法の物語の世界へ。 日本公開から10周年を迎えた『アナと雪の女王』を中心に、

時代を超えて愛されるディズニー音楽の数々を、迫力ある花火とともに楽しむことができます。数々の名曲が織りなす夢の時間は10,000を超える音符が創り出しており、この音符のひとつひとつに10,000を超える花火を結びつけ、約60分間完全にシンクロさせ続ける演出は、現時点では「ディズニー

ミュージック&ファイヤーワークス」でしか見ることができないそうです。

前半は特に色鮮やかな花火が多かったのですが、食事中だったため撮影できませんでした。

このページの先頭へ

2024.11.10掲載 鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たH3ロケット4号機の打ち上げ

2024.11.4撮影

鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たH3ロケット4号機の打ち上げ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、種子島宇宙センターから2024年11月4日15時48分00秒(日本標準時)に、H3ロケット4号機によるXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」の打上げを行いました。

ロケットは計画どおり飛行し、打上げから約29分11秒後にXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を正常に分離したことを確認したそうです。

残念ながら、種子島は曇っていたようで、鹿児島市内からも雲の合間から少し見えただけでした。また、風も結構吹いていたようで、ロケットの白煙も直ぐに、渦を巻くように流されていました。

このページの先頭へ

2024.11.3掲載 鹿児島県 霧島市 宮浦宮(夫婦イチョウ)

2024.10.10撮影

鹿児島県 霧島市 宮浦宮(夫婦イチョウ) 霧島市福山町に社殿を構える宮浦宮は、古く「延喜式」にも記載されている歴史ある神社です。境内に並び立つイチョウは、神武天皇ご東征前の仮の宮居であったことを記念して植えられたと伝えられています。向かって右側の木は1791年(寛政3年)の大火で火傷を受け、左の木には1877年(明治10年)戦役で小島から官軍の砲弾を受け、幹に弾痕が見られます。共に樹齢1,000年以上といわれているこの2本のイチョウは県文化財に指定されており、春先には樹幹に若葉を付け、秋は黄葉、初冬になると境内が黄色のじゅうたんを敷きつめたように風情があるようです。

向かって右側には、樹高38m、幹周り7.55m、左側には、樹高38.6m、幹周り7.6mの巨木が堂々とした姿を見せています。

、

このページの先頭へ

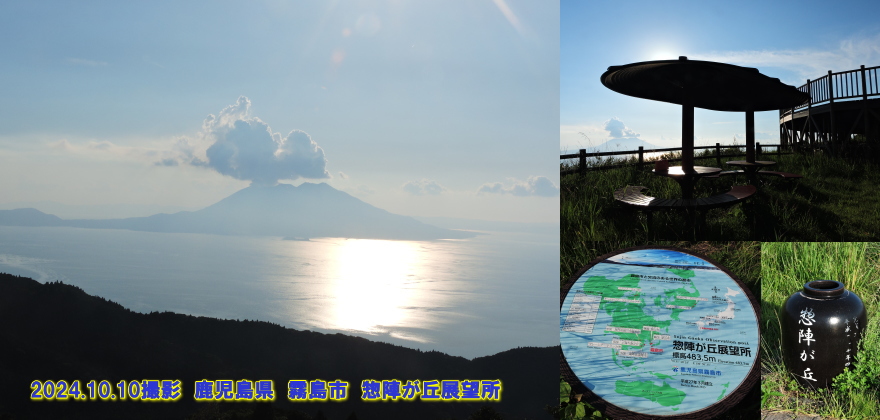

2024.10.27掲載 鹿児島県 霧島市 惣陣が丘展望所(2)

2024.10.10撮影

鹿児島県 霧島市 惣陣が丘展望所(2) 惣陣が丘展望所 (そうじんかおかてんぼうじょ) は、福山の街を見下ろす標高 483.5m の山の上にある展望所です。展望所の周りはひらけており、桜島だけではなく霧島の山々、遠くは志布志湾まで見渡すことができる絶景スポットです。遊歩道には鹿児島弁の道しるべもいくつかあります(写真左上)。また、途中には配水池などの設備が点在しています。

このページの先頭へ

2024.10.20掲載 鹿児島県 霧島市 惣陣が丘展望所

2024.10.10撮影

鹿児島県 霧島市 惣陣が丘展望所 惣陣が丘展望所 (そうじんかおかてんぼうじょ) は、福山の街を見下ろす標高 483.5m の山の上にある展望所です。展望所の周りはひらけており、桜島だけではなく霧島の山々、遠くは志布志湾まで見渡すことができる絶景スポットです。錦江湾に霧がかかったり、雲の隙間から光がもれたり、晴れの日以外も幻想的なシーンに出会えるかもしれない場所です。初日の出

(日の出) を見たり、ダイヤモンド桜島と呼ばれる桜島の頂上に太陽が沈む様子を見ることができるスポットでもあります。遊歩道には鹿児島弁の道しるべも。また山腹には約6,000本のツツジが植えられ、開花期には多くの人でにぎわうそうですが、訪れたときは下山する一人とあっただけで頂上には誰もいませんでした。

このページの先頭へ

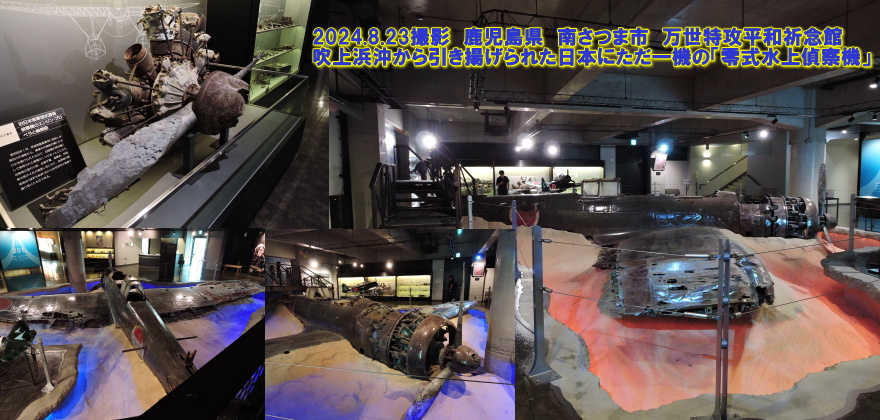

2024.10.13掲載 鹿児島県 南さつま市 万世特攻平和祈念館 吹上浜沖から引き揚げられた日本にただ一機の「零式水上偵察機」

2024.8.23撮影

鹿児島県 南さつま市 万世特攻平和祈念館 万世特攻平和祈念館(ばんせいとっこうへいわきねんかん)は吹上浜に1943年(昭和18年)夏から1944年(昭和19年)末にかけて建設された陸軍最後の特攻基地「万世飛行場」跡に、平和への想いを込めて建てられました。

館内には吹上浜沖から引き揚げられた、日本にただ一機の「零式水上偵察機」や、死を間近に控えた隊員たちが肉親・愛する人達へ宛てた最期のメッセージ、“至純の心”を綴った「血書」、遺品、遺影などが多数展示されていました。

このページの先頭へ

2024.10.6掲載 鹿児島県 南さつま市 万世特攻平和祈念館

2024.8.23撮影

鹿児島県 南さつま市 万世特攻平和祈念館 万世特攻平和祈念館(ばんせいとっこうへいわきねんかん)は吹上浜に1943年(昭和18年)夏から1944年(昭和19年)末にかけて建設された陸軍最後の特攻基地「万世飛行場」跡に、平和への想いを込めて建てられました。わずか4ヶ月しか使われなかった飛行場から、少年飛行兵を含め200人近い特攻隊が“祖国のため”を合言葉に、沖縄の空へと飛び立っていきました。

館の外観は、パイロットが生まれて初めて飛んだ憧れの練習機「赤とんぼ」の複葉型を模し、大屋根に平和を祈る合掌をシンボル化したユニークな「複葉合掌型」の形をしています。敷地内に建碑された万世特攻慰霊碑「よろずよに」の前では毎年、慰霊祭がとり行われています。

このページの先頭へ

2024.9.29掲載 鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たH2Aロケット49号機の打ち上げ

2024.9.26撮影

鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たH2Aロケット49号機の打ち上げ 政府の情報収集衛星を搭載した H2Aロケット49号機は種子島宇宙センターから26日午後2時24分に打ち上げられ、補助ロケットやロケットの1段目を切り離しながら上昇を続け、衛星を予定の軌道に投入して、打ち上げは成功しました。

情報収集衛星は、地球上のあらゆる場所を撮影できる事実上の偵察衛星で、北朝鮮のミサイル発射施設の動向や、災害時の被害の把握などに活用されます。

今回搭載されたのは、夜間や悪天候でも電波を使って撮影できる「レーダー衛星」で、すでに運用している衛星の後継機となります。

2度の延期のおかげで天気は良かったのですが、上昇後の機影を捉えることができず、単純な写真のみになってしまいました。

このページの先頭へ

2024.9.22掲載 鹿児島県 指宿市 西大山駅のひまわり

2024.8.23撮影

鹿児島県 指宿市 西大山駅のひまわり 指宿市山川大山にある西大山駅(にしおおやまえき)は、JRの日本最南端に位置する小さな無人駅です。 一面に広がる田園風景の中にひっそりと佇み、目の前には「薩摩富士」と呼ばれる開聞岳がそびえています(※)。その素晴らしい景色は、多くの観光客を魅了しています。 敷地内には「幸せを届ける黄色いポスト」(写真右下)もあり、郵便物を送ることができます。

駅近くの畑には1月には菜の花、8月にはひまわりの花が咲き誇り、景色をさらに引き立ててくれます。

(※)この日の開聞岳は山頂付近に雲がかかり、何故か桜島のような姿になっていました。

このページの先頭へ

2024.9.15掲載 鹿児島県 鹿児島市 マリンポート鹿児島

2024.9.9撮影

鹿児島県 鹿児島市 マリンポート鹿児島 マリンポート鹿児島は、鹿児島県鹿児島市中央港新町の人工島上にある鹿児島港の港湾施設です。全域が鹿児島港中央港区となっています。主に大型観光船の埠頭として利用されます。

2007年(平成19年)9月28日に1期1工区の供用開始をしました。2016年(平成28年)に1期2工区の整備が終了し、総事業費267億円をかけた1期事業(24ha)が完了しました。2018年

(平成30年)4月7日にクルーズターミナル鹿児島をオープンし、ここで入出国を埠頭で行えるようになりました。また2022年(令和4年)には同時に2隻のクルーズ船が停泊できるようになり、これまで数回同時停泊が実現していました(前回は2024.3.30)。

この日(2024.9.9)は右側に停泊している セレブリティー・ミレニアム(マルタ船籍/91,110トン)のみが停泊予定で、左側に停泊しているナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション(バハマ船籍/12,786トン)は北ふ頭に停泊予定でしたが、何故かマリンポート鹿児島に同時停泊していましたので、黎明みなと大橋下の堤防から撮影することにしました。。この日朝、北ふ頭で起きた貨物船の船長の事故の影響で、北ふ頭からこちらに移動してきたような感じでした。

このページの先頭へ

2024.9.8掲載 鹿児島県 鹿児島市 いづろ通りと山形屋

2024.8.24撮影

鹿児島県 鹿児島市 いづろ通りと山形屋 いづろ通りの由来は「石灯籠」(写真左)にあると言われ、薩摩藩時代から鹿児島城下で商業地として最も繁栄し、1971年(昭和46年)4月に県下初の商店街振興組合として設立されました。古くから営みを続ける老舗店から鹿児島を代表する複合施設「マルヤガーデンズ」まで、新旧がうまく調和し時代の変化にも柔軟に対応。

「新鮮な老舗」をコンセプトワードに“老舗商店街”の名前に安住することなく、「天文館の玄関口」としての役割を担っています。

一方、山形屋の創業は1751年(宝暦元年)、創業者源衛門は当時山形の経済を支えていた紅花仲買と呉服太物行商を興し、大阪・京都へ立ち回り、八面六臂の大活躍をしていました。

源衛門が薩摩入りを決断したのは、薩摩藩主・島津重豪の商人誘致政策を機として薩摩入りをし、木屋町通り(のちの金生町)に店を構えました。呉服店から百貨店への転換は明治時代中頃、近代的なデパート建築となったのは大正時代初期と日本の商業史においても古く、神戸市から西における百貨店第1号であり、地方百貨店の先駆け的存在であります。南九州最大の繁華街である天文館地区金生町に位置しています。

このページの先頭へ

2024.9.1掲載 鹿児島県 鹿児島市 自宅から見た錦江湾サマーナイト花火大会

2024.8.24撮影

鹿児島県 鹿児島市 自宅から見た錦江湾サマーナイト花火大会 ミレニアムを機にスタートした鹿児島の夏の風物詩。世界有数の活火山桜島と波静かな錦江湾という世界に誇れる自然景観を背景に開催する九州最大級の花火大会です。

桜島をバックに約1万5千発の花火が夜空を彩る九州最大級の花火大会です。 22回目となる今回は、能登半島地震復興祈念花火や、恒例の二尺玉同時打上げ、大玉含む2,222連発による音楽花火フィナーレなど、見どころ満載でした。写真が今一だったので、掲載しないつもりでしたが、台風10号の影響を打ち消そうと思い、掲載しました。

このページの先頭へ

2024.8.25掲載 鹿児島県 鹿児島市 薩摩義士碑

2024.8.2撮影

鹿児島県 鹿児島市 薩摩義士碑 薩摩義士碑(さつまぎしひ)は1753年(宝暦3年)、徳川幕府より課せられた尾張藩内での宝暦治水で命をかけ犠牲となった薩摩藩士を弔う史跡です。

木曽川・揖斐川・長良川(岐阜県)の改修工事は非常に困難であり、約1,000人を動員し工費40万両を費やし、1年3ヶ月かけて完成しました。その間、幕吏や地域住民との対立、

悪疫の流行などで88名の犠牲者をだしました。その供養墓塔として薩摩義士碑が1920年に建立されました。 指揮をとった薩摩藩家老・平田靭負をはじめとする義士の業績を機縁に、岐阜県大垣市や海津市、羽島市といった薩摩義士ゆかりの地との交流が行われています。

このページの先頭へ

2024.8.18掲載 鹿児島県 鹿児島市 西郷洞窟

2024.8.2撮影

鹿児島県 鹿児島市 西郷洞窟 1877年(明治10年)2月、西南戦争において鹿児島城下を出発した薩軍は、九州各地で転戦したのち、8月に解散。その後西郷隆盛の一行は九州の山間地を越えて鹿児島を目指し、9月1日、再び城下に戻り、城山に立て籠もりました。

桐野利秋をはじめ私学校の幹部たちとともに、銃弾に倒れるまでの最期の5日間を過ごしたのがこの洞窟と言われ、現在は西郷洞窟(さいごうどうくつ)として残っています。西郷隆盛が最後まで薩軍の指揮をとっていた場所として重要な史跡です。

近くの鹿児島本線のトンネルに西郷隆盛の座右の銘である「敬天愛人」の石碑が掲げられています(写真右上)。

このページの先頭へ

2024.8.11掲載 鹿児島県 鹿児島市 私学校跡

2024.8.2撮影

鹿児島県 鹿児島市 私学校跡 私学校(しがっこう)は、明治初期の鹿児島県に存在した学校の俗称です。現在の鹿児島市城山町(鹿児島医療センター敷地)にありました。

1873年(明治6年)に政変で下野した西郷隆盛は、鹿児島の士族たちのために、鶴丸城の厩(うまや)跡に私学校を創設しました。 当初は不平士族の暴発を抑えるための教育機関として設立されましたが、後に生徒が暴発して西南戦争の直接的原因が生まれ、薩軍の軍事拠点となりました。生徒数は100人、市内に10を越える分校ができ、県下に136の分校がありました。

西南戦争の際、この私学校の石垣に多くの銃弾が打ち込まれ、今なお激戦の様子を伝えています。 1968年(昭和43年)に県の史跡に指定されています。

このページの先頭へ

2024.8.4掲載 鹿児島県 鹿児島市 西郷隆盛銅像

2024.8.2撮影

鹿児島県 鹿児島市 西郷隆盛銅像 江戸城無血開城や明治新政府樹立など、明治維新に最大の功績を残した西郷隆盛(さいごうたかもり)ですが、突然職を辞めて鹿児島に帰郷。

その後、西南戦争で新政府軍と戦い敗北し、像の背後にある城山の地で自刃しました。 この像は、没後50年祭記念として鹿児島市出身の彫刻家で渋谷「忠犬ハチ公」の制作者・安藤照が8年をかけ製作し、1937年(昭和12年)5月23日に完成したものです。

東京の上野公園にある浴衣姿の像とは異なり、わが国初の陸軍大将の制服姿で、城山を背景に仁王立ちする高さ8mの堂々たるモニュメントです。(本体5.76m、土台1.21m、築山7.27m)

このページの先頭へ

2024.7.28掲載 鹿児島県 南さつま市 加世田麓(仁王像・六地蔵塔)

2024.5.4撮影

鹿児島県 南さつま市 加世田麓(仁王像・六地蔵塔)南さつま市加世田は、薩摩藩の外城(とじょう)として栄え、100年以上前の郷士の民家が今でも残っています。

2019年(令和元年)12月に加世田麓は、「近世の武家住宅やその形式を引き継ぐ主屋をはじめ,益山用水とそこに架かる石橋,敷地を画する石垣や生垣,腕木門などとともに,地形を巧みに活かして形成された麓の独特な歴史的風致をよく伝えており,我が国にとって価値が高い。」と評価され、文化庁より重要伝統的建造物群保存地区として選定されました。

仁王像:明治初年の廃仏毀釈で日新寺大門の左像が武家屋敷の中(加世田小学校校長住宅)へ移されたものですが、右像は不明です。高さ260cm。胴回りが太く貫禄のある仁王像です。加世田市史下巻によれば,1800年(寛政11年)2月の造立といわれています。

六地蔵塔(ろくじぞうとう):仏教遺跡で、 形状は石造三重塔で、蓮型の台座の上に載っています。高さは約4.5m。 島津忠良が1538年(天文7年)12月の別府城攻略の際、亡くなった敵味方兵士供養のために、1540年(天文9年)に作らせましたが、後に加世田川の氾濫で流失したため1597年(慶長2年)に日新寺の住持・泰円守見が再建した物が、今残っている塔です。鹿児島県指定文化財になっています。

このページの先頭へ

2024.7.21掲載 鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(5)

2024.5.4撮影

鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(5) 吹上浜砂の祭典(ふきあげはますなのさいてん)は鹿児島のゴールデンウィークを代表する「砂」のイベントで、今年で37回目になります。当初は吹上浜や吹上浜海浜公園で開催されていましたが、コロナ禍等もあり、密を避けるため、市役所を中心とした街中で開催されるようになりました。今年も「まちなか」での開放的な会場で開催されていました。

2024年(令和6年)は「砂さんぽ~世界の宝物を探しに行こう~」を砂像テーマに、世界の名所や世界遺産を砂像で表現し、「まちなか」で世界中を"さんぽ"している気分を大人から子どもまで一緒に楽しめるような空間を創造していました。

※最近は南さつま市役所を中心にいくつかの場所で開催されているため、砂像も多く、いろいろと楽しめるので、複数回にわたって掲載することにしました。今回はその5です。南さつま市役所の像と夕方行われていたコンサートの様子を中心に掲載しました。

このページの先頭へ

2024.7.14掲載 鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(4)

2024.5.4撮影

鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(4) 吹上浜砂の祭典(ふきあげはますなのさいてん)は鹿児島のゴールデンウィークを代表する「砂」のイベントで、今年で37回目になります。当初は吹上浜や吹上浜海浜公園で開催されていましたが、コロナ禍等もあり、密を避けるため、市役所を中心とした街中で開催されるようになりました。今年も「まちなか」での開放的な会場で開催されていました。

2024年(令和6年)は「砂さんぽ~世界の宝物を探しに行こう~」を砂像テーマに、世界の名所や世界遺産を砂像で表現し、「まちなか」で世界中を"さんぽ"している気分を大人から子どもまで一緒に楽しめるような空間を創造していました。

※最近は南さつま市役所を中心にいくつかの場所で開催されているため、砂像も多く、いろいろと楽しめるので、複数回にわたって掲載することにしました。今回はその4です。中央公園等に作られた小さな像を中心に掲載しました。

このページの先頭へ

2024.7.7掲載 鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(3)

2024.5.4撮影

鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(3) 吹上浜砂の祭典(ふきあげはますなのさいてん)は鹿児島のゴールデンウィークを代表する「砂」のイベントで、今年で37回目になります。当初は吹上浜や吹上浜海浜公園で開催されていましたが、コロナ禍等もあり、密を避けるため、市役所を中心とした街中で開催されるようになりました。今年も「まちなか」での開放的な会場で開催されていました。

2024年(令和6年)は「砂さんぽ~世界の宝物を探しに行こう~」を砂像テーマに、世界の名所や世界遺産を砂像で表現し、「まちなか」で世界中を"さんぽ"している気分を大人から子どもまで一緒に楽しめるような空間を創造していました。

※最近は南さつま市役所を中心にいくつかの場所で開催されているため、砂像も多く、いろいろと楽しめるので、複数回にわたって掲載することにしました。今回はその3です。本町通等の像を中心に掲載しました。

このページの先頭へ

2024.6.30掲載 鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(2)

2024.5.4撮影

鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(2) 吹上浜砂の祭典(ふきあげはますなのさいてん)は鹿児島のゴールデンウィークを代表する「砂」のイベントで、今年で37回目になります。当初は吹上浜や吹上浜海浜公園で開催されていましたが、コロナ禍等もあり、密を避けるため、市役所を中心とした街中で開催されるようになりました。今年も「まちなか」での開放的な会場で開催されていました。

2024年(令和6年)は「砂さんぽ~世界の宝物を探しに行こう~」を砂像テーマに、世界の名所や世界遺産を砂像で表現し、「まちなか」で世界中を"さんぽ"している気分を大人から子どもまで一緒に楽しめるような空間を創造していました。

※最近は南さつま市役所を中心にいくつかの場所で開催されているため、砂像も多く、いろいろと楽しめるので、複数回にわたって掲載することにしました。今回はその2です。砂像制作者が記入されていた像を掲載しました。

このページの先頭へ

2024.6.23掲載 鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(1)

2024.5.4撮影

鹿児島県 南さつま市 2024吹上浜砂の祭典(1) 吹上浜砂の祭典(ふきあげはますなのさいてん)は鹿児島のゴールデンウィークを代表する「砂」のイベントで、今年で37回目になります。当初は吹上浜や吹上浜海浜公園で開催されていましたが、コロナ禍等もあり、密を避けるため、市役所を中心とした街中で開催されるようになりました。今年も「まちなか」での開放的な会場で開催されていました。

2024年(令和6年)は「砂さんぽ~世界の宝物を探しに行こう~」を砂像テーマに、世界の名所や世界遺産を砂像で表現し、「まちなか」で世界中を"さんぽ"している気分を大人から子どもまで一緒に楽しめるような空間を創造していました。

※最近は南さつま市役所を中心にいくつかの場所で開催されているため、砂像も多く、いろいろと楽しめるので、複数回にわたって掲載することにしました。

このページの先頭へ

2024.6.16掲載 鹿児島県 指宿市 山川薬園跡・正龍寺仁王像

2024.3.27撮影

鹿児島県 指宿市 山川薬園跡・正龍寺仁王像 山川薬園(やまがわやくえん)は、1659年(万治2年)に設置された薩摩藩の薬用植物栽培園です。広さ約5,600㎡で、レイシやハズ、キコク、カンラン、リュウガンなどの薬草が数多く植えられていました。現地に残るリュウガンは推定樹齢300年以上とのことで鹿児島県の天然記念物に指定されています。薩摩藩は山川、佐多、吉野の3か所に薬園を設置しましたが、山川薬園は最も古い薬園といわれています。

正龍寺(しょうりゅうじ)は建立時期は不明ですが、1390年(明徳元年),京都五山の虎森(こしん)和尚が再建したと伝えられています。また、1596年(慶長元年)に近世儒学の祖とされる藤原惺窩がこの寺を訪れ、ここで研究されていた学問水準に驚愕したと云われています。このように山川港を代表する寺院でしたが、1869年(明治2年)の廃仏毀釈によって廃寺となりました。現在は浄土真宗本願寺派の寺として創立されていますが、当時を偲ばせる仁王像は旧正龍寺の正面に建っていた物で、廃仏毀釈での難を逃れ無傷のまま残っている貴重な像となっています。

NHKの番組「ブラタモリ」の最終回の訪問先を巡る途中、山川港周辺を散策した際、散策コースになっていたため、立ち寄って撮影しました。いずれも指宿市の指定文化財になっています。

このページの先頭へ

2024.6.9掲載 鹿児島県 指宿市 南方神社

2024.3.15撮影

鹿児島県 指宿市 南方神社 南方神社(みなみかたじんじゃ)は、鹿児島県指宿市山川にある神社です。諏訪大社の系列を汲んでいます。 創建は不詳ですが、祭神は

建御名方神(たけみなかたのかみ)、 八坂刀売神(やさかとめのかみ)とのことです。南方神社の神舞(かんめ)は,1649年(慶安2年),”島津久光の前で演じられた”との記録がありますので,360年以上前には成立していたことがわかる伝統ある舞で、現在も保存会によって鬼神舞,踏剣など14の舞が伝承されているそうです。なかでも内侍舞(ねいめ)と呼ばれる,鈴を手に祈る少女の舞は,全国的にも珍しいものです。神舞は3年に1度,10月28日に近い土曜日からグレと呼ばれる町回りの御神幸が行われた後,日曜日の夕刻から夜中にかけて奉納されているそうです。

NHKの番組「ブラタモリ」の最終回の訪問先を巡る途中、成川公園入口近くに建っていたため、立ち寄って撮影しました。

このページの先頭へ

NHK番組「ブラタモリ」最終回記念その7(最終回)

2024.6.2掲載 鹿児島県 指宿市 魚見岳から見た指宿市

2024.3.15撮影

鹿児島県 指宿市 魚見岳から見た指宿市 魚見岳(うおみだけ)は、ハワイのダイヤモンドヘッドそっくりの、岩肌荒々しい標高215mの山で、指宿が「東洋のハワイ」と呼ばれる所以のひとつでもあります。春には約600本もの桜の名所で、山頂まで車で行くことができます。

かつて漁師が、その山頂から錦江湾の魚群を見つけて漁に出たといわれることから「魚見岳」の名がつけられたといわれ、その眺望の良さは抜群。指宿市街地をはじめ知林ヶ島および3月~10月の大潮・中潮の干潮時に出現する砂州(写真左下)、晴天時には開聞岳、遠くは大隅半島、佐多岬、桜島まで眺望できます。番組では魚見岳、池田湖、開聞岳から大隅半島に至るまでの大カルデラ(阿多カルデラ)が紹介されていました。

NHKの番組「ブラタモリ」が最終回を迎えたのですが、最終回の訪問先が指宿市(指宿のわっぜぇ火山は歴史を動かす!?)ということで、内容を追いかける形で当方も指宿市をめぐってみました。今回はその7回目(最終回)です。

このページの先頭へ

NHK番組「ブラタモリ」最終回記念その6

2024.5.26掲載 鹿児島県 指宿市 橋牟礼川遺跡

2024.3.27撮影

鹿児島県 指宿市 橋牟礼川遺跡 橋牟礼川遺跡(はしむれがわいせき)は、鹿児島県指宿市十二町にある縄文時代から平安時代にかけての複合遺跡です。1918年(大正7年)から翌年にかけて京都帝国大学教授の濱田耕作博士らの発掘によって,開聞岳の火山灰をはさんで上から弥生土器,下から縄文土器が出土することが確認され,日本で初めて縄文土器が弥生土器より古いことが証明されたそうです。この成果を受け,1924年(大正13年)に国指定史跡に指定。その後の調査によって,874年(貞観16年)3月25日の開聞岳の火山灰で埋まった平安時代の集落も発見され,国内でも貴重な火山災害遺跡として知られています。それまで明確でなかった縄文時代と弥生時代以降の時代の前後関係を初めて学術的に明らかにした遺跡として有名です。戦前は指宿遺跡(いぶすきいせき)として知られていたそうです。国の史跡に指定されています。

NHKの番組「ブラタモリ」が最終回を迎えたのですが、最終回の訪問先が指宿市(指宿のわっぜぇ火山は歴史を動かす!?)ということで、内容を追いかける形で当方も指宿市をめぐってみました。今回はその6回目です。

このページの先頭へ

NHK番組「ブラタモリ」最終回記念その5

2024.5.19掲載 鹿児島県 指宿市 徳光神社

2024.3.15撮影

鹿児島県 指宿市 徳光神社 徳光神社(とっこうじんじゃ)は鹿児島県指宿市山川岡児ケ水にある神社です。別名「からいも神社」。旧社格は村社。1705年(宝永2年)にこの地の漁師・商人である前田利右衛門(まえだりうえもん)は琉球でサツマイモが栽培され荒れ地でも育っているのを見て、薩摩にこの芋を栽培させることを考え持ち帰り、人々に栽培法を普及させたそうです(鹿児島ではこの芋を唐芋(からいも)や琉球芋(りゅうきゅういも)と呼ぶことが一般的です)。このために飢饉や台風の被害で食糧が不足した時でも災害に強い食糧として瞬く間に広がり、多くの人々を救ったと伝えられています。1732年(享保17年)の大飢饉の時、薩摩藩はこの芋のお陰で飢えからのがれられ、それから薩摩芋と呼ばれ、徳川吉宗に上書した青木昆陽(あおきこんよう)により諸州に広められました。しかし、前田利右衛門は後に琉球に渡るときに遭難して死亡しました。その供養のために村人が持ち寄ったお金で供養堂を建てたのが起源とされています。1869年(明治2年)に廃仏毀釈を逃れるために寺から神社に変わったそうです。

NHKの番組「ブラタモリ」が最終回を迎えたのですが、最終回の訪問先が指宿市(指宿のわっぜぇ火山は歴史を動かす!?)ということで、内容を追いかける形で当方も指宿市をめぐってみました。今回はその5回目です。

このページの先頭へ

NHK番組「ブラタモリ」最終回記念その4

2024.5.12掲載 鹿児島県 指宿市 山川町の街並み

2024.3.27撮影

鹿児島県 指宿市 山川町の街並み 山川港に面した山川(やまがわ)の町をめぐる歴史は波乱万丈で、歴史という荒波にさらされていたのでした。1547年(天文16年)ジョルジェ・アルバレスが著した『日本報告』で,初めて西欧諸国に紹介された日本は山川でありました。また、豊臣秀吉が朝鮮半島に侵攻した文禄・慶長の役では百余の軍船が山川港を出航したそうです。江戸時代には,鎖国体制の中,琉球貿易の窓口となり藩港として薩摩藩を支えました。

山川庁舎を取り囲む石塀(写真中央下)は,江戸時代のもので、ここには,山川郷の政治を司る地頭仮屋があったそうです。地頭仮屋には,政治全般を行う曖(あつかい。郷土年寄とも言う),事務や検察,訴訟などの仕事を担う横目,郷内の武士の指導や仮屋の警備を行う組頭の三つの役職が行われたそうです。明治初期に地頭職が廃止されてからは,軍政所,学校,役場と姿を変えて今に至っています。

石敢當(写真中央上)はT字路などの突き当たりに設けられた魔除けの石標です。町中を徘徊する魔物が,突き当たりを直進して屋敷内に侵入するのを防ぐ役割をもっているそうです。魔物は石敢當に当たると砕け散るといわれ、そのルーツは古代中国で,沖縄にも多くみられます。石敢當は,山川港のある福元地区に多くみられ,かつてこの港が,日本の南の玄関口として琉球王国をはじめ海外に通じていた歴史を物語っています。特に琉球王国とのつながりは深く、多くの琉球の人達がこの地で暮らしていました。そのため琉球人墓碑が数多く造られていたそうです。その名残が琉球人墓碑(写真左上)として残されています。

山川石(写真下段他)は山川の福元周辺でしか採れない淡い黄色をした石です。学名は溶結凝灰岩。見た目が美しく,のこぎりで切れるほど柔らかいが,風化に強いため,石垣や墓石として用いられたそうで、遠くは奄美諸島や京都まで運ばれています。江戸時代には,島津家の歴代当主夫妻の墓石に用いられ,島津本家にとって特別な石材であったことがわかります。

NHKの番組「ブラタモリ」が最終回を迎えたのですが、最終回の訪問先が指宿市(指宿のわっぜぇ火山は歴史を動かす!?)ということで、内容を追いかける形で当方も指宿市をめぐってみました。今回はその4回目です。

このページの先頭へ

2024.5.5掲載 鹿児島県 伊佐市 湯之尾滝のこいのぼり

2024.4.25撮影

鹿児島県 伊佐市 湯之尾滝のこいのぼり 伊佐市菱刈を流れる川内川上流の湯之尾滝は昨年紹介しました。その上を気持ちよさそうに泳ぐのは、こいのぼりです。 湯之尾滝では40年前から5月5日の子どもの日の前に不要になったこいのぼりが飾られています。新型コロナの影響で中止となっていましたが昨年4年ぶりに復活しました。

およそ80mの幅の滝に13本のロープが張られ、およそ300匹が飾られていました。湯之尾滝のこいのぼりは5月12日まで飾られます。

季節ものでしたので、早めに掲載しました。

このページの先頭へ

NHK番組「ブラタモリ」最終回記念その3

2024.4.28掲載 鹿児島県 指宿市 成川公園から見た山川港

2024.3.15撮影

鹿児島県 指宿市 成川公園から見た山川港 山川湾(やまがわこう)は約5,700年前の火山噴火でできた湾です。北・西・南側の垂直に切り立った崖は火口壁で、東側の火口壁が壊れて海水が流入し現在の形になったそうです。湾曲した入り江で,湾内は砂嘴によって外海と区切られているそうです。このため,湾内には波が入りにくく荒天時にも穏やかだそうです。中世から大型船も停泊できる国際貿易港としてにぎわっていました。山川港を空から見ると,湾入口の砂洲が鶴のくちばし,陸地が左右に広げた翼に見えることから「鶴の港」とも呼ばれているそうです。

NHKの番組「ブラタモリ」が最終回を迎えたのですが、最終回の訪問先が指宿市(指宿のわっぜぇ火山は歴史を動かす!?)ということで、内容を追いかける形で当方も指宿市をめぐってみました。今回はその3回目です。

このページの先頭へ

NHK番組「ブラタモリ」最終回記念その2

2024.4.21掲載 鹿児島県 指宿市 伏目海岸

2024.3.15撮影

鹿児島県 指宿市 伏目海岸 指宿市山川にある伏目海岸(ふしめかいがん)は,高さ30mの断崖(だんがい)が約4Kmにわたって緩やかな弧を描いて続いています。この断崖は約6300年前に現在の池田湖から噴出した火砕流堆積物からできて独特の景観を作り出しています。海岸にそびえる白い崖は,池田湖が噴火した際に積もった火砕流堆積物です。その白い崖から、

流れているのはなんと温泉です。 崖の上から流れる温泉の滝なのです(写真中央)。また、この崖が砕けて砂浜をつくっているため,伏目海岸は白っぽいのだそうです。青い海とのコントラストがとても美しいです。また,約100℃の温泉と噴気(ふんき)が吹き上がるめずらしい現象を観察することもできます。伏目地区の地下1000~1800mには,230℃を越す熱水が存在し,この熱源が影響しているそうです。伏目海岸の白いビーチは,火山活動を体験できる日本でもまれなビーチです。

NHKの番組「ブラタモリ」が最終回を迎えたのですが、最終回の訪問先が指宿市(指宿のわっぜぇ火山は歴史を動かす!?)ということで、内容を追いかける形で当方も指宿市をめぐってみました。今回はその2回目です。

このページの先頭へ

NHK番組「ブラタモリ」最終回記念その1

2024.4.14掲載 鹿児島県 指宿市 砂むし温泉

2024.3.27撮影

鹿児島県 指宿市 砂むし温泉 国内でも貴重な天然砂むし温泉は、海岸に湧出する自然温泉を利用した和風サウナです。天然温泉が自然湧出する海岸に体を横たえ、身体に砂をかけてもらい、波の音を聞きながら待つことしばし。10分~20分もすると温泉の熱と砂の圧力で、体のしんからどっと汗が噴き出してきます。砂から出て大浴場で湯を浴びれば、心と体の老廃物がすっきり流れ去ったような快感。入浴後には入浴前と比べ、血液がさらさらになるという調査データもあるほどです。大潮の干潮時には波打ち際で、満潮時や天候の悪い日は屋根付の砂むし場で砂浴が可能です。

砂の重みと温かさ、波の音が心も体も和ませてくれます。 砂むし湯治は古くから行われており、1843年(天保14年)に編纂された「三国名勝図会」にも高い効能が記されているそうです。

泉源は高温のため、潮が引いていく時には砂浜に湯煙が立ち上る幻想的な景色が見られます。

NHKの番組「ブラタモリ」が最終回を迎えたのですが、最終回の訪問先が指宿市(指宿のわっぜぇ火山は歴史を動かす!?)ということで、内容を追いかける形で当方も指宿市をめぐってみました。今後、数回に渡り関連先を紹介したいと思います。

このページの先頭へ

2024.4.7掲載 鹿児島県 いちき串木野市 市来ダム

2024.3.7撮影

鹿児島県 いちき串木野市 市来ダム 市来ダム(いちきだむ)は鹿児島県いちき串木野市川上の二級河川八房川本流にある農地防災目的のロックフィルダムです。

鹿児島県では県管理の一級河川および二級河川の防災については主として農水省(農林省)の補助を受けた防災ダム事業によって実施され、1960~70年代に鹿児島地域及び北薩地域に計7基の農地防災ダムが建設されたそうです。

市来ダムもその一つで、1970年(昭和45年)に着手された農水省の補助を受けた県営防災ダム事業市来地区により着工され、1981年(昭和56年)に竣工しました。

完成後は市来町が管理を受託していましたが、2005年(平成16年)の市町村合併により現在はいちき串木野市が管理を引き継ぎ、八房川流域約225haの農地防災を担っています。

市来ダムは県道308号線沿いにあり、県道から堤体を望めます。 堤高41m、堤頂長130mのロックフィルダムですが、下流面には芝が張られ見た目はアースフィルのように見えます。

このページの先頭へ

2024.3.31掲載 鹿児島県 いちき串木野市 市来湊

2024.3.7撮影

鹿児島県 いちき串木野市 市来湊 市来湊(いちきみなと)はいちき串木野市の中南部、大里川及び八房川の下流域に位置しています。中世には薩摩国の代表的な湊であり、宿場町としても栄えていました。当時の市来湊は、九州各地からの船が出入りする栄えた港であり、島津藩も御船奉行を置き、密貿易を取り締まっていました。

このページの先頭へ

2024.3.24掲載 鹿児島県 鹿児島市 大鳥神社

2024.3.7撮影

鹿児島県 鹿児島市 大鳥神社 大鳥神社(おおとりじんじゃ)はお伊勢岡公園横にある神社です。御祭神は日本武雄命(やまとたけるのみこと)ですが創建年代は不詳です。かつて永田川流域の口ノ坪にありましたが、江戸中期に上の前のお伊勢ケ岡に遷され産土神として篤く信仰されるようになりました。旧社地には、1727年(享保12年)新村集落の同志32名により造立された入佐の田ノ神(県文化財)があります。

1872年(明治5年)5月28日村社に列せられ、1911年(明治44年)9月19日無格社柿本神社を合祀したそうです。松元町郷土史によれば、稲の害虫を追うために入佐太鼓踊が大正期まで奉納され、東は谷山郷の烏帽子嶽神社、南は加世田郷の竹田神社まで響くほどの太鼓の音を打ち鳴らし、村の安泰と五穀豊穣を祈願したそうです。

このページの先頭へ

2024.3.17掲載 鹿児島県 鹿児島市 お伊勢岡公園

2024.3.7撮影

鹿児島県 鹿児島市 お伊勢岡公園 お伊勢岡公園(おいせおかこうえん)は鹿児島市の西端、松元の南西の山間部にある公園です。岡(標高191.92m)の上に展望台があり、標高はさほど高くないのに360度見渡すことができます。展望台は2004年(平成16年)に公園の頂上に作られたそうです。展望台からの見晴らしは大変素晴らしく、眼下には深緑の森林やお茶畑、遠くを見渡せば桜島や霧島連山、野間岳、金峰山、東シナ海、吹上浜等も見ることができます。また見上げれば、空が近く感じられ、とても心地よい気分になります。

このページの先頭へ

2024.3.10掲載 鹿児島県 鹿児島市 旧鹿児島紡績所技師館(異人館)

2024.1.17撮影

鹿児島県 鹿児島市 旧鹿児島紡績所技師館(異人館)旧鹿児島紡績所技師館(異人館)(きゅうかごしまぼうせきじょぎしかん(いじんかん))は島津家第29代当主忠義が日本初の洋式紡績工場を作った際に技術指導に招いたイギリス人技師の宿舎で、1867年(慶応3年)に建てられました。日本で最も初期の洋風木造建築の代表的なもので、コロニアル様式のベランダや日本の寸法による設計など和洋折衷の建築様式が特徴です。

1962年(昭和37年)6月に国の重要文化財に指定され、2015年(平成27年)7月には「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産・旧集成館の建造物の一つとして、世界文化遺産に登録されています。

館内には当時を物語る写真や資料も示されています。

このページの先頭へ

2024.3.3掲載 鹿児島県 鹿児島市 島津斉彬公像・天璋院(篤姫)像

2024.1.16撮影

鹿児島県 鹿児島市 島津斉彬公像・天璋院(篤姫)像 島津斉彬公像(しまづなりあきらこうぞう)は島津家第28代斉彬公の銅像(写真左)です。照国神社の隣にある探勝園内にあります。斉彬公は小さい頃から博学で、軍事・教育・科学など、富国強兵、殖産興業に力を注いでいます。集成館事業を起こし、集成館を建て反射炉・溶鉱炉を作り新式の大砲(薩英戦争で使用)や銃さらに紡績工場・電信機・ガラス製造所・水雷・綿火薬など多くの近代工業が開かれました。

天璋院(篤姫)像(てんしょういん(あつひめ)ぞう)は13代将軍徳川家定の御台所(正室)となり、幕末動乱の世にあって江戸城の大奥を取り仕切った天璋院(篤姫)の像(写真右)です。

篤姫は今和泉島津家の島津忠剛の娘、一子として、鹿児島城下(現在の鹿児島市大竜町)に生まれました。 1850年(嘉永3年)頃、德川家定の夫人に関する打診が德川家から島津家にあり、島津本家は、1853年(嘉永6年)に、一子を島津斉彬の実子として鶴丸城に迎え入れ、名は篤姫と改められました。同年、江戸に入ったが、政情不安や天災などの影響もあり、1856年(安政3年)ようやく将軍家定の御台所となっています。しかし、1858年(安政5年)に養父斉彬、夫家定が相次いで死去し、篤姫は落飾して天璋院と号するようになりました。

その後、世の流れは大きく討幕へと傾き、討幕軍の先頭にたっていたのは実家、薩摩藩でした。篤姫は、苦しい立場の中、最後まで江戸城に留まり、德川家の存続を願う嘆願書を討幕軍の隊長宛に出すなど、江戸城無血開城に大きな役割を果たしました。その後は、德川家達の養育に専念し、1883年(明治16年)に亡くなっています。

篤姫は、激動の時代の中、自分の正しいと信じる道をまっすぐに生き抜いた、薩摩の心を持ち続けた女性でした。

このページの先頭へ

2024.2.25掲載 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県歴史・美術センター黎明館・御池

2024.1.16撮影

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県歴史・美術センター黎明館・御池 鹿児島県歴史・美術センター黎明館・御池(かごしまけんれきし・びじゅつせんたーれいめいかん・おいけ)鹿児島県歴史・美術センター黎明館の敷地は,17世紀初め初代鹿児島藩主家久によって構築され,江戸時代を通じて藩主島津氏の拠点となっていました。鹿児島(鶴丸)城の本丸の跡です。明治時代以降は,知政所,鎮西(熊本)鎮台第二分営,中学造士館,第七高等学校造士館,鹿児島大学文理学部,同医学部などが設置され,1983年(昭和58年)鹿児島県歴史資料センター黎明館が開館しました(令和2年4月に現名称に改称)。黎明館周辺には,これらを記念した石碑等も,その歴史的意義をたどる意味で,そのまま残されています。

鹿児島(鶴丸)城本丸にあった池を復元したもの。 石橋などの石材は,もと鹿児島城本丸の東南隅にあったものが,第七高等学校造士館時代に同校のプール建設のため,鹿児島市鴨池動物園の庭園に移設され,その後,動物園の移転に伴い,鹿児島市から無償譲渡されたものです。

このページの先頭へ

2024.2.18掲載 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県歴史・美術センター黎明館

2024.1.16撮影

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 鹿児島県歴史・美術センター黎明館(かごしまけんれきし・びじゅつせんたーれいめいかん)は島津家の居城鹿児島城(鶴丸城)の本丸跡に建てられた県の歴史資料センターです。鹿児島の歴史民俗や文化遺産に関する展示・研究が行われており、貴重な文化遺産が15万5千点も収蔵されています。また、鹿児島は,九州の南端に位置し,古くから南に開かれた文化の窓口の役割を果たしてきました。長い間の南と北の文化の交わりは,この地に多様な文化を生み出し,日本列島の中でも特徴のある地域性を形成してきました。そうした鹿児島の文化の特質も豊富な民俗資料で紹介していました。

※今回はH3ロケットの打ち上げに伴う航跡写真を公開したいと思っていましたが、撮影がうまくいかなかったため、黎明館の情報を掲載しました。

このページの先頭へ

2024.2.11掲載 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県歴史・美術センター黎明館

2024.1.16撮影

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 鹿児島県歴史・美術センター黎明館(かごしまけんれきし・びじゅつせんたーれいめいかん)は島津家の居城鹿児島城(鶴丸城)の本丸跡に建てられた県の歴史資料センターです。鹿児島の歴史民俗や文化遺産に関する展示・研究が行われており、貴重な文化遺産が15万5千点も収蔵されています。約3千点の展示品の中で、特に幕末維新期の資料が充実しています。目玉は、一階のかごしまの歴史コーナーの大型模型で、原始・古代から近現代までを4区分し、それぞれの時代の象徴的な施設や街並みなどを展示しています。ジオラマや映像、クイズなどで、歴史的な時代背景を楽しく学ぶことができ、鎧など試着できる体験学習コーナーもあります。

このページの先頭へ

2024.2.4掲載 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島城(鶴丸城)・御楼門

2024.1.16撮影

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島城(鶴丸城)・御楼門 鹿児島城(鶴丸城)・御楼門(かごしまじょう(つるまるじょう)・ごろうもん)鹿児島城(鶴丸城)は、1601年(慶長6年)頃に、のちに島津家第18代当主・初代藩主となる家久が建設に着手した島津氏の居城で、背後の山城(城山)と麓の居館からなる城です。

天守閣をもたない珍しい造りは、鎌倉時代以来の武家の屋形造りの伝統を継承したものだそうです。現在残っているのは石垣や石橋のみで、本丸跡には黎明館が、二之丸跡には鹿児島県立図書館が建っています。居館の正面中央に、威風堂々たる「御楼門」があります。御楼門は、城山を背景に、国内でも最大級の荘厳な門で、高さ・幅ともに約20m、2階建てです。屋根に取り付けられた2基の鯱(しゃちほこ)も国内最大だそうです。1873年(明治6年)の火災で焼失しましたが、2020年(令和2年)に日本最大の城門として復元されました。

御楼門と石垣は時間や季節に合わせて変化するライトアップを行っています。

このページの先頭へ

2024.1.28掲載 鹿児島県 鹿児島市 照国神社

2024.1.16撮影

鹿児島県 鹿児島市 照国神社 照国神社(てるくにじんじゃ)は島津家第28代当主・島津斉彬公を祀る神社です。鹿児島市で最も大きな神社として、多くの参拝者が訪れています。 1863年(文久3年)、天皇から島津斉彬公に「照國大明神」の神号が授けられ、翌年、南泉院跡に社殿が建てられ、照國神社となったそうです。 西南戦争により社殿と宝物を焼失し、1882年(明治15年)に復興されたものの、1945年(昭和20年)に戦災で再び焼失しました。1958年(昭和33年)に復興造営され、現在は鉄筋コンクリート造りになっています。 入館料無料の資料館があり、境内には斉彬公、探勝園には久光公・忠義公の銅像もあります。毎年7月15日、16日に開催される県内最大規模の六月灯(夏祭り)では、境内に色とりどりの灯籠が飾られ、大勢の人々でにぎわいます。

このページの先頭へ

2024.1.21掲載 鹿児島県 南九州市 飯倉神社・川辺の大楠

2023.10.25撮影

鹿児島県 南九州市 飯倉神社・川辺の大楠 南九州市川辺町宮の飯倉神社境内に,樹齢約1,200年といわれる大きなクスノキがあります。このクスノキは,高さ約25m,目通り周囲13m,根回り25mで,根元には六畳敷きほどの大きな空洞があります。かつて国の天然記念物に指定されていましたが,落雷により一部が枯死して上部がなくなっていることから,2本のクスノキのように見えます。枝葉がよく繁茂し樹形もよく,「蒲生のクス」,「志布志の大クス」,「塚崎のクス」と並んで,鹿児島県を代表する老大樹です。

飯倉神社は、奈良時代の和銅年間に飯倉山に創建され、鎌倉時代に現在地に遷座したと伝えられています。境内には鹿児島県指定天然記念物の「川辺の大クス」があり、毎年7月第1日曜日の御田植祭りでは御神田での祭礼や早乙女らによる田植え、「田の神舞」や「宮棒踊り」が奉納されます。

このページの先頭へ

2024.1.14掲載 鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たH-ⅡAロケット48号機の打ち上げ

2024.1.12撮影

鹿児島県 鹿児島市 自宅から見たH-ⅡAロケット48号機の打ち上げ 政府の情報収集衛星を搭載したH-ⅡAロケット48号機は、12日午後1時44分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。衛星を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。

補助ロケットや1段目のエンジンを切り離しながら上昇を続け、打ち上げからおよそ20分後に政府の情報収集衛星「光学8号機」を切り離して予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。

政府の情報収集衛星は、高度数百キロの上空から地球上のあらゆる場所を撮影できる事実上の偵察衛星で、北朝鮮のミサイル発射施設の動向や災害時の被害の把握などに活用されます。

「H-ⅡA」ロケットは打ち上げ能力を強化した「H-ⅡB」も含めると、成功率98%と世界的にも高い水準を誇っていますが、打ち上げ費用の高さなどが課題となっていて、来年度に予定されている50号機の打ち上げを終えたあとは後継の新型ロケット「H-Ⅲ」に完全に移行する予定になっています。

当初の予定より1日遅れての発射でした。晴れてはいましたが、雲が多く、距離のある鹿児島市からははっきりとは見ることができず、白い航跡のみを雲の合間からかろうじて見ることができた程度だったため、思ったような写真を撮影することはできませんでした。

このページの先頭へ

2024.1.7掲載 鹿児島県 出水市 箱崎八幡神社

2023.11.8撮影

鹿児島県 出水市 箱崎八幡神社 箱崎八幡神社(はこざきはちまんじんじゃ)は出水市上知識町にある、心願成就と金運に御利益のある神社です。巨大なツルや亀のモニュメントが配置されているユニークな境内には、平成天皇御即位十年の記念事業として造られた「日本一大きな鈴」があります(写真右上)。「成せば成(鳴)る。大願成就の大鈴」と言われる鈴の大きさは、高さ4m、直径3.4mの重さ5トン。願いを込めて実際に鳴らすこともできるそうです。鈴は日本古来の美の象徴でもあり、鈴の音で邪を祓うというお清めの意味もあるそうです。目の前には「撫鈴」があります。願いを込めて触れ、心静かに鈴緒を引いて下さいとのことです。

神門を先に進むと、右手に鈴の形をした「宝物鈴殿」があります(写真左)。宝物殿の中には東郷平八郎元帥の直筆の書「箱崎八幡宮」、神楽奉納の面、並びに直径1.5ミリの「日本一小さな鈴」も展示されています。

このページの先頭へ

2024.1.1掲載 鹿児島県 鹿児島市 自宅から見た2024年の初日の出

2024.1.1撮影

鹿児島県 鹿児島市 自宅から見た2024年の初日の出 令和6年元旦 自宅から見える初日の出を掲載しました。今年も青空が広がりきれいに見えていました。

しかし、撮影した写真は今年ももう一つでした。

このページの先頭へ